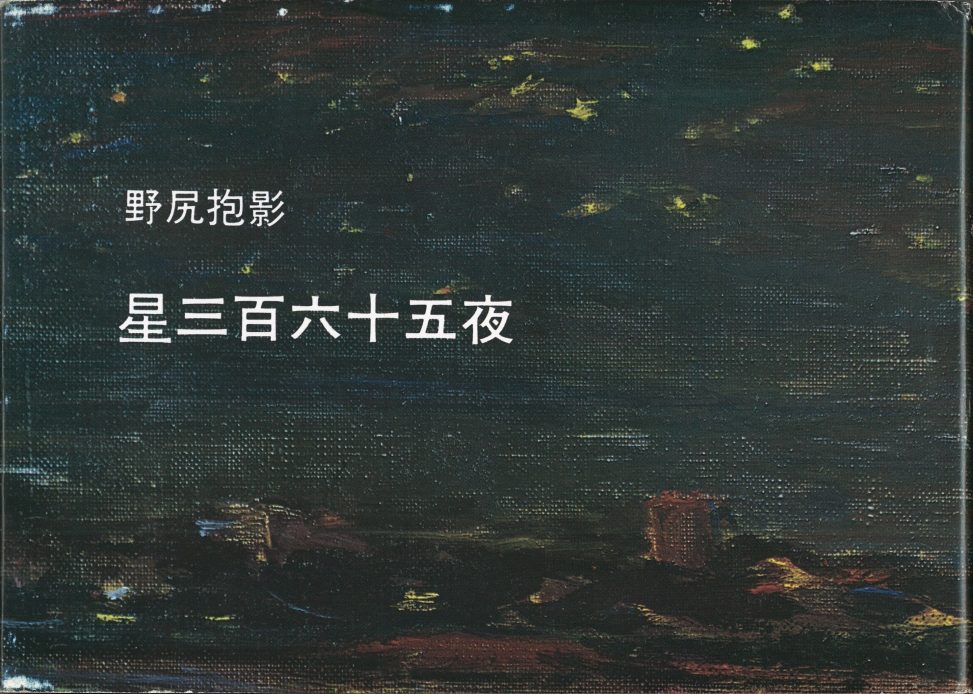

長い間探していた一冊の本を、ある古書店さんのサイトで見つけた。野尻抱影著『星三百六十五夜』。コンディションは良さそうで値段も良心的だったので、注文した。この本の存在を知ったのは、もう十年以上も前のこと。プラネタリウム解説員の仕事をはじめたばかりの頃、観客のアンケートにこの本のことが書かれていたのだ。

新人解説員にとって、終演後に観客に書いてもらうアンケートは毎回毎回、お客様の試験を受けているようなものでドキドキものだ。でもどんな形であれ、観客からの反響はありがたいこと。そんなふうにして、観客の叱咤激励がが新人解説員を育てるのである。プラネタリウムもサービス業の現場なのだ。

くだんのアンケートは幸いにも好評な内容だったと記億するが、そこには「『星三百六十五夜』のような話も聞きたい」と書き添えられていた。文脈から本の題名らしいことは察しがついた。しかし、不勉強な当時は著者の名前さえまったく心当たりがなかった。

当時はインターネット普及前夜で、なんでも簡単に検索できるという時代ではなかった。その本が、日めくりカレンダーのように一日一題、星空をめぐるさまざななエピソードを綴った掌編365本の天文随筆集であることを知るまでに、数ヶ月はかかったのではないかと思う。結局、絶版で入手困難となっていた『星三百六十五夜』を実際に手に取ることもなく、数年がすぎた。

本書をひもとくチャンスは忘れた頃に訪れる。プラネタリウム番組の制作に携わるようになり、星の和名についての資料を探しに立ち寄った図書館で、思いがけなく本書を発見したのだ。番組の企画とは関係なかったが、その日は迷わずに借りて帰った。

本書をひもとくチャンスは忘れた頃に訪れる。プラネタリウム番組の制作に携わるようになり、星の和名についての資料を探しに立ち寄った図書館で、思いがけなく本書を発見したのだ。番組の企画とは関係なかったが、その日は迷わずに借りて帰った。

1ページに1夜(話)、星座の話、日本の星の名前、星が登場する古典籍の話といった蘊蓄譚から、肩の凝らない気ままな話まで、日記風の読み物が洗練された淀みのない文章で綴られていた。すぐにわかったのは、いつかのアンケートで書かれたように、これをプラネタリウムの解説に取り入れるのは、至難の業だということ。これは深い教養と豊かな人生経験を持つ人だけがなしうる、高度な仕事なのだと直感したものだ。

本書の価値を高めているのは、ところどころに散りばめられた、この本でしか読めない宝石のような実話のエピソード群だろう。いまどきなかなか聞けない、温もりのある現代の寓話ともいうべきか。21世紀の日本人がどこかに忘れてきてしまった「心」のゆとりを、そこかしこに見るような思いがする。なかでも「3月31日」の「星盗人」は出色だ。

2002年になって『星三百六十五夜』は中公文庫で「春」「夏」「秋」「冬」の4分冊化され、装い新たに書店に並んだ。待望の復刊ではあったが、購入してみたもののいまひとつ馴染めないところがある。

現行の文庫版は、ワープロのような書体と行間の詰まった味気ない組版が作品の品性を貶めているように思えてならない。読み捨ての通俗小説のようなこの扱いは、愛書家としてはなんとも許しがたく、なかなか書棚に手がのびない。星図をあしらった表紙はそこそこきれいなのだけれど。

分冊化もよろしくない。かつて上下2巻で文庫化されたこともあったようだが、元来一巻本として企画され世に出た書籍を、わざわざ分断してはいけない。絵巻物を切り刻んで断簡にしてしまうのに等しい愚挙だろう。いつか図書館で借りたあの本の探索を心に決めたのは、必然といえる。

初版は1955(昭和30)年に中央公論社から出ていて、昭和40年代に恒星社厚生閣から再登場している。今回入手できたのは、恒星社1992年発行の函入り新装版。活版印刷の特徴である紙の微かな凹凸が懐かしく、本文のかな文字は漢字よりも若干小さく設計されていて品がよい。やはりこういう本の組版は活版ではなくては。

著者・野尻抱影(1885-1977)は、戦前から戦後にかけての長きにわたり欧米の書物からの知識を取り入れながら、星座や天文民俗の著書を多数上梓した人で、今なおファンも多い。星座案内書の大半は大なり小なり野尻本の孫引きである、とまでいわれるほどその影響力は絶大といわれる。1930年に発見された 「冥王星」の和訳名の提案者として、また作家・大佛次郎の実兄としても知られた。